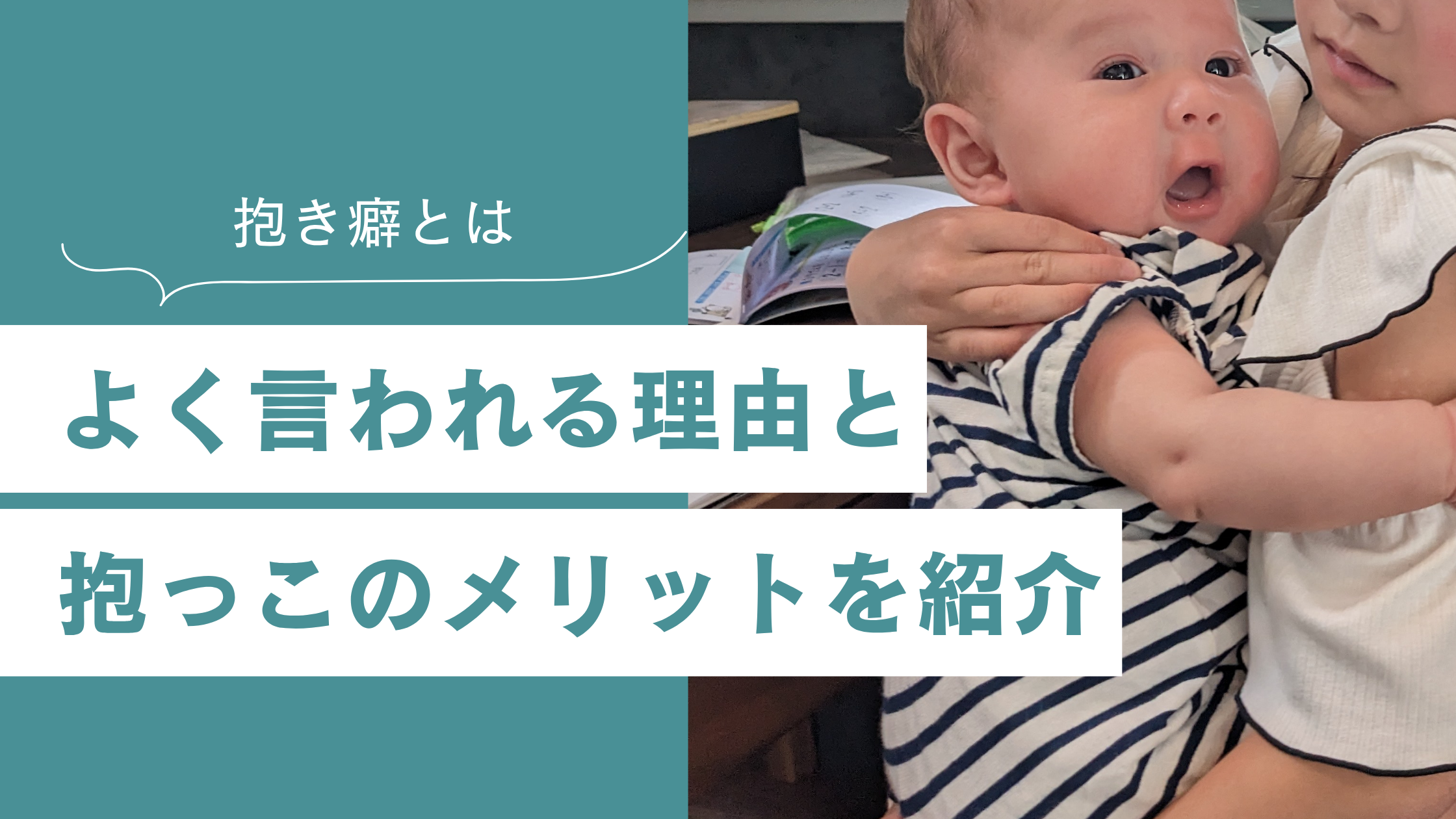

赤ちゃんを抱っこしているとたまに言われる「抱き癖がつくよ」。長女が0歳児の頃、私も実の母から言われたことがあります。

こんにちは!

3人の子持ち(娘・娘・息子)で田舎住まいのノッポです。

この抱き癖についての小言、実際問題「抱っこしてないと寝ないのよ!」と思う反面、「ずっと抱っこマンになったらどうしよう」と不安に思えてもきますよね。

そこで今回は、抱き癖について、世代間にある誤解と赤ちゃんに及ぼす影響などを紹介します。

抱き癖とはなんぞや

祖父母世代がよく言う「抱き癖がつく」とは、「抱っこしすぎると抱っこじゃないと寝ない、落ち着かないなど、ずっと抱っこを要求する子になるよ」という、精神的な成長を心配する意味合いが強いと思います。

しかし、実はこの「抱き癖がつく」。本来は「片方向きばかりで抱っこするとその向きでないと抱っこできなくなる」や「開脚姿勢での長時間抱っこで身体的な成長・発達に癖が出てしまう」という意味なのだそうです。

そのため、甘えん坊になることを懸念する「抱き癖がつくよ」はスルーしてOKということです。

祖父母世代が「抱き癖がつく」とうるさい理由

祖父母世代からうるさく「抱き癖がつくから(長時間の抱っこはやめなさい)」と言われる理由には、その世代の子育て期に流行った育児情報があります。それが「抱き癖がつく」です。ここでの「抱き癖がつく」は、精神的な意味ですね。

一方、現代の育児では抱っこは赤ちゃんとの信頼関係を育む重要なアクションと認識されています。時代に則して子育て情報もしっかりアップデートしていれば、「抱き癖がつく」とは言わないでしょうが、改めて孫のために勉強しなおすという祖父母は少数派かもしれませんね。

最新の研究が示す驚くべき抱っこの効果!

近年では赤ちゃんの抱っこに対する効果の研究が進められており、その効果は愛情に留まらないことが分かっています。具体的には次のような効果が期待できます。

- 親子間の信頼関係を育む

- 脳の発達促進

- 情緒の安定

- リラックス効果

- 自立心の発達

- 消化機能の向上

- 運動能力の発達

- ストレス耐性の向上

- 自己肯定感の向上

などなど、抱っこには数え切れないほどの良い効果があるのです。簡単にいえば、抱っこは赤ちゃんの心と身体の健やかな成長に欠かせないものということですね。

赤ちゃんが泣くのは、抱っこはもちろん、お腹が空いたなど、なにかしらの要求があるからです。その要求に応える際にまず抱っこをしてあげると、「自分は守られている」と肌を通して感じ、他人への信頼感を育みやすくなるそうです。

抱っこによってこの経験をする回数が多ければ多いほど、赤ちゃんは「自分は愛される存在」と認識し、自己肯定感が育まれ、ストレス耐性が高くなるのです。

身体的な効果でいえば、抱っこなどのスキンシップで、成長ホルモンの分泌が促されたり、消化吸収機能が高まったり、脳神経の発達が促されたりすることが分かっています。

これらのことから、「抱き癖がつく」と言われたからといって抱っこの回数や時間を減らす必要はまったくないと言えます。

抱っこは赤ちゃんのためだけにあらず!親にも嬉しい効果とは

赤ちゃんを抱っこすることは、実は親であるパパ・ママにもメリットがあります。抱っこをはじめ、赤ちゃんとスキンシップをとると「愛情ホルモン」と呼ばれるオキシトシンの分泌が促されます。

オキシトシンはストレスを和らげる働きを持つホルモンで、不安感や心配ごとなどによるストレス反応を和らげ、心身をリラックスさせる効果があります。

赤ちゃんのみならず、ストレス社会で働くパパや、産後の不安定な気持ちにモヤモヤしているママにとっても嬉しい効果があるため、積極的に抱っこしたいところですね。

すぐに抱っこしなくても大丈夫

抱っこの効果がすごいとはいえ、早押しクイズのように赤ちゃんが泣いたらすぐに駆けつけて抱っこするのでは、親も疲れてしまいます。

たとえば手が離せないときは泣かせておいても問題ありません。自由に動き回れない赤ちゃんにとっては泣くことが運動になっており、肺や心臓の成長、呼吸機能の発達に良い影響を与えることが分かっています。

むせかえるほど長時間泣かせておくのはよくありませんが、短時間であれば赤ちゃんの健康においても良い効果が期待できるため、泣いたらすぐ抱っこしなければ・・・という義務感を抱く必要はありません。

抱っこじゃないと寝ない場合はどうすればいい?

月齢が低い子に多いのが、抱っこじゃないと寝ないケースです。また抱っこしていれば寝てくれるけど、置いたら起きてしまうのも頭の痛い問題です。このことからも赤ちゃんにとって抱っこがいかに安心できる行為かが分かりますね。

話が逸れましたが、抱っこじゃないと寝ない、置いたら起きる場合は下記を実践してみてください。

- 熟睡サインを確認する

- 背中が丸まった状態で寝られる寝床を作る

- 頭⇒背中⇒おしりの順でおろす

熟睡サインを確認する

赤ちゃんが寝てすぐにおろしたくなる気持ちもわかりますが、眠ったばかりの頃はまだ意識がうっすらあるため、この状態で下ろされると環境の変化にびっくりして起きてしまいます。そのため、下ろす前には下記の熟睡サインを確認しましょう。

- 舌が上顎に付いている

- 手の力が抜けている

これらのサインが確認できてもすぐに置くのはNG。念には念を重ねて数分経ってから下ろすようにしましょう。

背中が丸まった状態で寝られる寝床を作る

赤ちゃん長らくママのお腹のなかで、丸まった状態で寝てきたため、まだ背中をまっすぐに伸ばし寝るのは慣れていません。抱っこのときに寝てくれる一因に背中が丸くなっていることもあるでしょう。

そのため、寝かせる場所も赤ちゃんの背中が丸くなるようにしてあげると、下ろしても寝てくれるようになる確率が上がります。

タオルを駆使して寝床を作ることもできますが、おすすめは授乳クッションやビーズソファを活用する方法です。

授乳クッションを活用する場合、足の下に巻いたタオルを置き、背中とお尻が丸くなるようにするのもおすすめです。

ビーズソファの場合は、頭が下にならないことと置く際の音に注意しましょう。置いたらうまい具合に腰あたりが下がり、丸くなった体勢をキープしてくれます。ただし、夏場はクーラーを付けていても背面が蒸れるので、長時間は厳しいかもしれません。

頭⇒背中⇒おしりの順でおろす

大人の感覚でいうとお尻よりも頭のほうが感覚が鋭いように思いますが、赤ちゃんの場合は逆。全身のバランスに関係する腰やお尻のほうが敏感なのだそうです。

そのため、お尻⇒背中⇒頭の順で下ろすのはNG。背中スイッチが発動しやすくなるため、頭⇒背中⇒おしりの順に下ろすようにしましょう。

抱っこ紐の長時間利用は「抱き癖がつく」かも

本当の意味での抱き癖が心配になるのは、抱っこ紐の長時間利用です。お出かけの際や家事をする間などに活躍する抱っこ紐ですが、赤ちゃんの動きを制限し、長時間同じ姿勢が続いてしまうため、抱き癖がつく可能性があります。

しかし、ワンオペ育児をしている場合など、抱っこ紐の使用が致し方ないケースもありますよね。極力短時間での使用を意識して、長時間になった場合は抱っこ紐から出したタイミングで、固まった身体を緩めてあげるように赤ちゃんの身体を優しくなでてあげましょう。

「抱き癖」はいつまで?

祖父母世代の言う「抱き癖」は、いつまでも続くことではありません。遅くとも小学校入学頃には抱っこをせがまれなくなってきます。(小3長女は家のなかで未だに抱っこをせがんでくることもありますが、まれです。)

逆にいうと抱っこさせてくれる期間は長くても6~7年程度。そのなかでもとくに抱っこの頻度が多いのは0歳のときです。そう思うと抱っこはとても貴重な行為ですね。赤ちゃんにも親にも良い効果がたくさんあるので、我慢せずにたくさ抱っこしてあげるのがおすすめです。

「もっと抱っこすれば良かった」と後悔しないために

子育ての後悔を聞いたアンケートによると、「もっと抱っこしてあげれば良かった」と、抱っこに関する後悔が多く寄せられています。

子育て世代は子育てしながら家事・育児とやらなければいけないことが多いため、子どもの要求に応えきれないのが実情です。むしろ「待って!」といって後回しにしてしまうこともあるでしょう。

そんななか育休期間中は、仕事というタスクが一つ減るため、子どもに向き合う時間を取りやすい期間です。そのため、とくに0歳児の間は、たくさん抱っこしてあげることをおすすめします。

コメント